【林道メインで兵庫横断】カエル、ヘビなど生き物探索【2020年春】

兵庫西部の宍粟市から岡山に入ったのち、なるべく大通りを通らないように、ひたすら山道や林道をドライブして大阪まで戻ってきました。

途中おもしろそうなところがあったら寄り道して、という感じで、いろいろな生き物探索も同時並行で行いました。

ということで兵庫横断で出会った生き物たちをご紹介します。

哺乳類

哺乳類はいろいろと出会ったものの、写真がありません。

残念です。

夜道で出会ったニホンジカ、同じく夜道の林道にいたイタチ(テンかも)、そしてあちこちにいた野良猫、、、

特にさすがは関西というところで、夜間、車通りのない山の中を走らせていると、ちょくちょくニホンジカと遭遇しました。

すぐに林の中に逃げ込んでいくので、写真は撮れずじまいでした。

鳥類

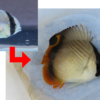

カワセミ

すごく遠かったので、マックスズームでもかなり小さい写真になってしまいました。

岡山の吉野川上流域にて、カワセミです。

カワセミは、色鮮やかで、人気がある鳥で、近年は色々なところで目にすることができます。

水辺の枝などにとまり、餌を探し、魚やカエルなどを捕えます。

この個体も良く見ると口元に何かくわえています。

ということで拡大してみましょう。

かなりぼやけてしまいましたが、何かくわえているのが分かると思います。

カエルでしょうかね。

アオサギ

アオサギは、関西では良く見ることができる大型のサギです。

田んぼや川など、あちこちの水辺で目にします。

希少度は高くないですが、大きいので、迫力があり、見ごたえがあります。

この個体は多可町の杉原川にて出会いました。

というか、このあとの鳥類は全て同じ川にいた個体です。

ダイサギ

ダイサギはアオサギと並んで大型サギの代表種です。

体が真っ白なことから、白鷺(シラサギ)と呼ばれることが多いです。

正確にはシラサギという名前の鳥はいないんです。

マガモ

続いてマガモの登場です。

頭部から首にかけて緑色で、首にリング状の白い模様が特徴です。

マガモは冬鳥です。

もう6月近いですが、こんな季節でもいるもんですね。

カワウ

カワウと言う名前通り、川など、淡水の水辺に生息するウの一種です。

全体的に黒いため、口元のオレンジ色のワンポイントが目立ちます。

川魚を主な餌とする鳥です。

爬虫類

アオダイショウ

アオダイショウは田んぼなど民家の近くで多く見られるナミヘビ科のヘビです。

日本人にとっては最もなじみのあるヘビではないでしょうか。

樹上性と言われますが、地上での活動も多く、道路上にも良く出てきます。

この個体は例にもれず、林道上の道路にいたため林の中に逃がしてあげました。

アオダイショウの模様は個体差や地域差が大きく、若いうちはこの個体のように、マムシの持つ銭形模様に似たパターンを取ります。

この個体はもう1メートルはあったように思いますが、まだまだ成長するということでしょうか。

また、マムシに似ていると言っても、目を走る黒線や、体の太さ、長さ、目の形などから、簡単にマムシとは区別できます。

なお、この個体は道の脇に追いやった後、少し撮影していたのですが、逃げるわけでもなく、されるがままになるわけでもなく、めちゃくちゃ威嚇してきました。

一般的には、アオダイショウは大人しいヘビなので珍しいなと思いました。

何度かとびかかってきましたが、全てよけつつ撮影しました。

まるでシマヘビのようでした。

ヤマカガシ

田んぼ脇の道路に、今度はヤマカガシがいました。

とはいえ、かなり弱っているようです。

道路脇の草むらに逃がしますが、もう長くはもたないでしょう。

轢かれた様子はなかったのですが、何があったのでしょうか。

ヤマカガシは有名な毒蛇で、毒は強力ですが、おとなしい種で、かつ毒牙が奥歯にあるため、噛まれても毒が注入されずらく、あまりヤマカガシの毒にやられたという報告は聞きません。

両生類

アカハライモリ

今回、最も多く目にした両生類としてアカハライモリがあげられます。

流れが穏やかな川や、林道沿いの水たまり、田んぼとその側溝など、あらゆる水辺で見られました。

また、一匹いたらその周りに何匹もいることが多かったです。

腹部が赤いことからアカハライモリと呼ばれます。

アカハライモリは夜になると行動が活発化し、昼間どこにいたのかと思うほど、わらわら出てきました。

春は、アカハライモリの繁殖の季節なんですね。

アカハライモリの捕獲はとても簡単です。

時には素手でも捕まえられます。

逃げ足が速くなく、警戒心もゆるいので、網をすぐ近くに寄せるまで逃げないことが多いです。

この個体も簡単に網に入ってくれました。

もちろんすぐにリリースです。

モリアオガエルの卵塊

モリアオガエルは、池などの水辺の上にでっぱっている木の枝などに卵を産み付けます。

夜行性なので、モリアオガエル自体は見つけるのが難しいですが、大きな卵塊を作るので、生息地さえ知っていれば、卵を見つけるのは容易です。

今回は初めての場所でしたが、めちゃくちゃ綺麗な湿地帯にて、モリアオガエルの卵塊が確認できました。

トンボも飛び回っていて、生態系豊富そうな場所でした。

ヤマアカガエル

黒土の滝にいたヤマアカガエル。

アカガエル科はかなり似ているので、見分けが難しいですが、一般的には背面にある二本の背側線粒状隆条の形で判別します。

この個体はパターン的にヤマアカガエルかと思われます。

こちらの個体は若杉天然林にいた個体です。

片足がかけています。

ヘビや鳥に襲われて、ちぎられたのでしょうか。

ニホンヒキガエル

ニホンヒキガエルは西日本に広く分布するヒキガエルで、アズマヒキガエルとよく似ていますが、鼓膜の大きさで見分けることができます。

有毒で、耳腺から勢いよく毒を噴出することがあり、見つけても触らない方が賢明です。

触ったら、必ず手を洗うようにしましょう。

オタマジャクシ

オタマジャクシもたくさんいました。

これから頑張って成長してカエルになります。

昆虫

この季節ですので、昆虫も非常に豊富でした!

出会った昆虫を一部ご紹介します。

コオイムシ

コオイムシは、水生のカメムシの仲間で、有名なタガメなんかに近い種です。

イメージとしてはタガメの小型版で、タガメの幼虫によく似ています。

オスが子育てをする昆虫としても有名で、この画像の個体のように、メスがオスの背中に卵を産み付け、オスは卵が孵化するまで背中の上で守ります。

このように、「子供を背負う虫」ということで、コオイムシと名付けられています。

水田脇の用水路でガサガサをしていたら入ってきた個体です。

この季節はコオイムシの子供もたくさんいます。

緑色の米粒みたいな小さな個体がぽろぽろ取れます。

コシマゲンゴロウ

ゲンゴロウの仲間は、生息環境の悪化でかなり数を減らしていますが、その中でもフィールドワークで最も数が見られるのがこのコシマゲンゴロウだと思います。

1cmほどと非常に小型ながら、水田などで良く姿を目にします。

たくましいですね。

ジョウカイボン

春から夏にかけて良く見られるこの甲虫はジョウカイボンといいます。

カミキリムシに似ていますが、全く異なる種で、食性は肉食です。

クチブトゾウムシの仲間

めちゃくちゃ美しい緑色に輝く甲虫を見つけました。

クチブトゾウムシの仲間で、コブヒゲボソゾウムシやリンゴコフキゾウムシなどの仲間だと思われます。

春から初夏によくみられる甲虫だそうです。

ヤマキマダラヒカゲ

ヤマキマダラヒカゲはタテハチョウの一種で、山地でよく見られる蝶です。

この個体は若杉天然林散策中に出会いました。

ヤマキマダラヒカゲは漢字では「山黄斑日陰」と書き、「山にいて、黄斑がある、林の日陰にいる蝶」を意味します。

ニワハンミョウ

山地のいたるところでぴょんぴょんしていたニワハンミョウです。

この鋭い大あごで獲物を捕食します。

噛まれると普通に痛いです。

毒はないので安心してください。

黒いヒシバッタ

延ヶ滝で真っ黒いヒシバッタを見つけました。

種類は不明です。

ヒシバッタは色のバリエーションが豊富で、暗い場所ほど黒くなるとも聞きますが、このあたりの個体は黒いのでしょうか。

シオカラトンボ

山地の池の上でシオカラトンボがブンブン飛び回っていました。

中には交尾している個体も。

シオカラトンボのメスや若い個体は黄色をしており、オスとは全く姿が違いますね。

別種にしか見えません。

植物(クリンソウ)

最後に、宍粟市でたくさん見たクリンソウをご紹介します。

宍粟市にあるちくさ高原はクリンソウの群生地として、名をはせており、5月中旬から6月中旬にかけてきれいな花を咲かせます。

今回は期せずして、そのシーズンにあたったんですね。

ちくさ高原やその周辺地域でもちらほら見られました。

とても美しい花です。

湿地帯の陽だまりで群生する様子は、まるでゲームのワンシーンのようです。

とにかく見ごたえは抜群で、来年も来たいと思わせます。

まとめ

今回は山道をドライブして、兵庫を横断してみました。

そして、そこでたくさんの生き物たちに出会うことができました。

ということで、様々な種類が入り混じってしまいましたが、ご紹介させていただきました。

ディスカッション

コメント一覧

このコメントは管理者のみ閲覧できます。